社家shrine family

社家としての永月家

(旧姓 源氏)

北方院佐渡蛭子社は、代々永月家が祭祀を行い継承してまいりました。

永月家の祖は第55代文徳天皇に始まり、皇子能有王が臣籍に降下し源氏を賜った事に始まります。

源朝臣能有と名乗られ大蔵卿・参議・中納言・右大臣などを任ぜられ897年に正一位を追贈される。

能有の次の右大臣は菅原道真であり、道真とは同時代にご活躍されました。

能有の弟、毎有は出家し真言密教の高位である灌頂を得られる。

当家文徳源氏流の信季は河内国坂戸(大阪府柏原市)に居住し朝廷では大監物、正六位上となる。

当家平安期に於ける中興の祖康季は河内国坂戸に生まれ、母は源頼時の娘であった。

康季は上皇警護や御幸の供奉にあたる北面の武士に登用された。

その後康季は河内国坂戸を所領として与えられる。

当家の章経・公則・信季も河内守に補任しており後代の康綱・康重・康広も河内守であった。

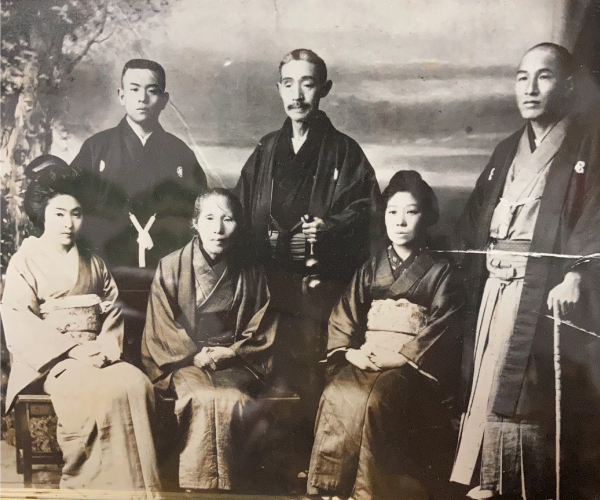

江戸時代 嘉永六年生まれの永月観長(中心の人物)

河内国坂戸の法善寺に康季が大般若経を奉納したという史実も見える。

保元の乱の後も朝廷に仕え、その後の南北朝時代には当家は南朝側天皇に属し奈良県吉野に移り後醍醐天皇・後村上天皇に仕えた。

当家康弘は楠木正行らと紀伊や河内で転戦し、四條畷の合戦にて討死する。

弟の康方は後村上天皇の密命を受けて北畠顕信の軍に合流し、奥州にて南朝の再挙を図る。

陸奥宇津峰城や出羽庄内藤島城へと移るが南朝衰退する。

後世修験道の流れを汲む当家にとってはるか南北朝の昔にもかかる因縁があったものである。

当系流の賢栖は湯殿山へ入峰し真言宗に属し阿闍梨となり、呪術作法も修得し庶民救済の行者として尊敬された。

その後当家は修験寺院として推移する。

当家に残る役小角像

戦国時代初期、上杉謙信の勢力下に入り祖である玄賢は、上杉氏に近く謙信の諜報活動にも従事した。やがて山岳修行を目的とし佐渡へ渡る。

佐渡には出羽三山修験者が多く渡り真言寺院も多く存在した。佐渡では金北山・檀特山・金剛山・ドンデン山に入峰し当家玄賢も佐渡霊山で修行を積み当地に落ち着きその子、林海は理性院に移る。

林海の子、賢海がこの地に一宇を建て北方院を建立し蛭子社の別当職を兼任する。

賢海のあと当家は玄清・慶海・賢伝・玄栄・通観・観長・萃・源造・康順・法聖へと継承される。

しかし明治期の時代背景もあり、神仏分離令や修験道禁止令などが発令され永月観長は神職へ転向する。

代々引き継がれた修験の血脈が長年に渡り途切れましたが、現在寺社を管理する法聖には先祖代々の修験血脈が継承され修験道北方院として復興致しました。

佐渡に眠るご先祖様も喜ばれている事と感じております。

小さな社ではありますが長い歴史があり脈々と引き継がれています。

今後も灯りが消えない様に次世代へ引き継いでいき

地域の皆様の家内安全・身体健康・商売繁盛をご祈願致します。

佐渡ヶ島