由緒history

北方院 佐渡蛭子神社 由緒

【調査者】

家系研究協議会 会長丸山浩一先生

賢海 は第五十五代文徳天皇皇子源能有(公卿 右大臣 正二位)の子孫であり文徳源氏の第三十代でもあった。 北方院に残る系譜によると 賢海 はこの地で修行を積みえびす信仰を庶民に広め、また湯殿山登拝への大先達としても活動し寛文十三年(1673)に逝去されたと記録。

賢海 の祖、康藤 康弘 康方 は南北朝時代 後醍醐天皇、後村上天皇にお慕い奉まつり随従。 河内国観心寺(役小角開創)や天野山金剛寺、また大和国吉野行宮を拠点とし楠一族と共に 南朝の護衛を担った。

修験道の霊山

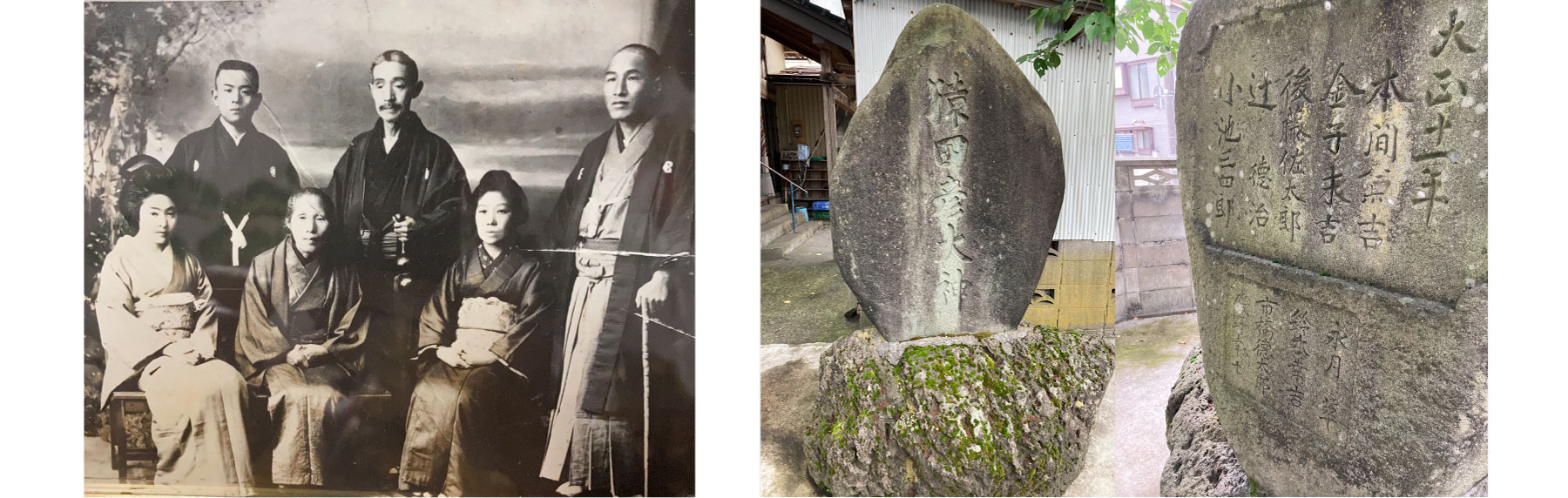

口の宮湯殿山神社(旧真言宗月光山本道寺)に残る湯殿山永月代参碑

時は流れその子孫は東北の南朝方拠点を目指し転戦し陸奥の南朝北畠顕信の元へ移り、その後出羽庄内藤島城では羽黒山伏の支援もあり大いに勢威をあげた。

その後、当家中興の祖第二十四代 賢栖 は湯殿山に入峰し弘法大師開山真言宗当山派に属した。

賢栖 は百日間別火精進を続け、権大僧都法印に叙せられた遠祖から案ずるに醍醐・葛城・吉野の法師と日常接触があり、当家は修験寺院として推移してきた。

佐渡国福浦の真言宗豊山派理性院には(江戸時代は醍醐派であった) 賢栖 が明和七年(1498)に寄進した本尊仏画があると伝承。

理性院に眠る北方院永月家先祖代々の墓

第二十八代 玄賢 は、上杉家の庇護を賜り佐渡国加茂羽黒に移り、修験霊山壇特山・ドンデン山五月雨山にて修行。 玄賢 は上杉謙信公の法要に参列する。

この事は「白瀬臼杵家文書」に夷町の六郎左衛門の大船で島内の真言宗の僧を集めて送ったと残されております。

第二十九代 林海 は福浦の理性院に移る。

第三十代 賢海 、夷の地に北方院蛭子社創建。

その後、玄清・慶海・賢伝・玄栄・通観に渡り庶民の健康、航海安全を祈り加持祈祷に尽くす。

正徳三年(1713)の強風災害で社殿が破損した際には地元の漁師らにより社殿が再建されたと蛭子社再建帳夷船組文書に残されており、また「佐渡神社誌」には蛭子社は小規模ではあるが夷地域では商人漁師らの信仰が深く尊崇されていたと記録されている。

佐渡 ドンデン山

第三十六代 観長 (嘉永六年生まれ)の頃には明治政府が神仏分離令を発令し廃仏毀釈運動が高まり、明治五年には修験道禁止令が出され仏像・仏具は破棄され、僧侶は還俗し神職等へ転向させられました。

この時代に 観長 は永月という苗字を創姓しました。

「永」とこしえに「月」は菩薩の象徴で延命長寿・子孫繁栄・悪霊降伏を願い命名された全国的にも貴重な苗字であります。

(口の宮湯殿山神社 旧月光山本道寺には永月代参と刻まれた石碑群があり月と言う字の由来も歴史を見ると感じとられる)

第三十七代 萃 (明治十七年生~昭和十一年四月二十七日逝去)は神前にて神楽舞いを奉献、

また和歌俳句に堪能で皇室歌会に招かれ文人としても知られた。蛭子社から近くにある夷一の町の龍王殿にある立派な猪田彦大神石碑には大正十三年建立とあり建立者に 永月萃 と彫刻されています。

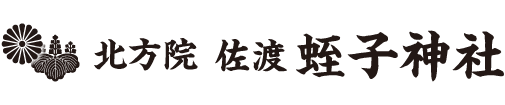

【写真左】江戸時代 嘉永六年生まれの永月観長(中心の人物)

【写真右】大正時代 龍王殿に建立された猿田彦大神

右下に永月萃と刻まれている

【写真左】明治から昭和にかけての棟札と奉納札

【写真右】佐渡に残る修験資料に記されてる北方院

(右から3番目)

※当社は明治末期に複数の神社をひとつに合併して神社の数を減らす政策(神社合祀令)に基づいて近隣に鎮座される夷諏方神社の末社となりますが、

第三十九代 康順 が北方院佐渡蛭子神社の再興を成す。

第四十代 法聖 は、明治の修験道禁止令で途絶えた修験道の復興を願い奈良県にある役小角が修行をした金剛山に入り、

葛城修験道大本山司講に入講し苦行を積み重ねる。

また、葛城山脈には役小角が法華経八巻二十八品を埋納した経塚があり、現在も修験道の行場となっており全国より多くの修験者が碑伝を奉納している。

法聖 は葛城二十八宿修行を成満。

さらに詳しい由緒系譜は、「社家としての永月家」のページに記載しています。

≫「社家としての永月家」

葛城二十八宿 友ヶ島(和歌山県加太)に 鎮座される役小角(神変大菩薩)