北方院 佐渡蛭子神社Sado Ebisu Shinto shrine

北方院佐渡蛭子神社は新潟県佐渡市両津に鎮座する神社で、漁業と交易の神である蛭子神と不動明王様をお祀りしています。

西暦1500年代後半に創建され、神仏習合修験道の寺社として信仰されてきました。

両津地区には港もあり神社のすぐ近くには加茂湖があり、古来より漁業や交易で栄えた地域であります。

蛭子神社の祭礼日である10月20日には昭和末期までえびす講市が開催され、その昔は島内では一番賑わいを見せた歴史があります。

修験寺社は神道と仏教を融合させた日本独自の宗教であり、山に籠り厳しい修行により神通力(験力)を得て人々を救う為にお祈りしております。

由緒を知る

戦国時代後期、湯殿山真言宗当山派の僧 賢海が湯殿山より院号を補任賜り佐渡に当山派修験北方院を創建しました。

北方院に残る系譜によると賢海はこの地で修行を積み、えびす信仰を庶民に広めました。

明治の神仏分離令、修験道禁止令を経て、今日に至るまでの歴史を知っていただき、ご参拝ください。

修験道の歴史

日本固有の山岳信仰 修験道。

北方院佐渡蛭子神社は、修験道とともに歩んできました。

明治時代の「神仏分離令」によって信仰が制限され厳しい時代を経てきた修験道ですが、その精神と教えは脈々と伝えられ、現代でも多くの行者が修行に励んでいます。

第四十代 法聖 は、葛城二十八宿修行を成満し現在も登拝修行中です。

佐渡三山駈け修行の歴史

中世の修験者(山伏)が修行した吉野、熊野、大峯を駆ける奥駈修行が佐渡にも伝わり、佐渡三山を奥駈けと見立て実践していたものが由来だと言われている「佐渡三山駆け修行」。

佐渡三山駈け修行を知ると、修行とお祈りの意味を深く知ることができます。

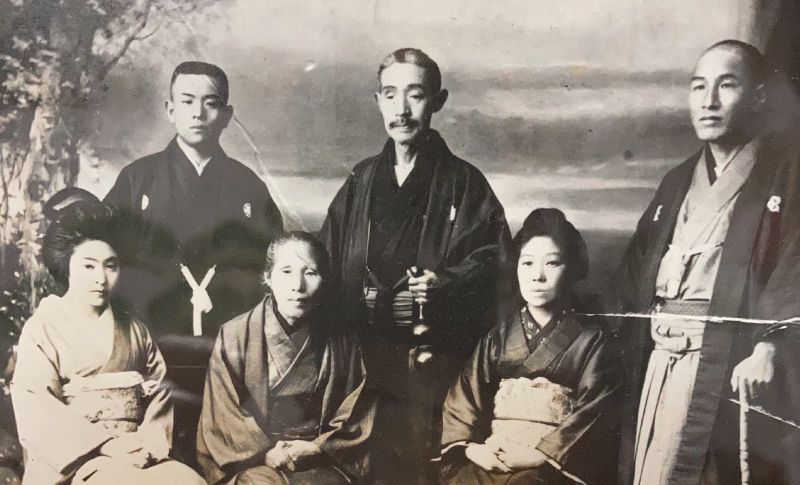

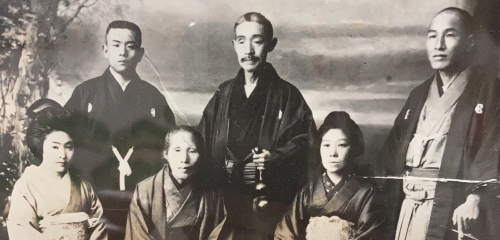

社家としての永月家

北方院佐渡蛭子社は、代々永月家が祭祀を行い継承してまいりました。

平安時代初期から現代に至るまで、各時代で様々な活動を経て、北方院を建立するまで。

社家としての永月家の歴史をご紹介致します。